特别推荐:品读当代画家韦宾绘画艺术

艺术简介

韦宾(1971年),本名韦兵。美术史家。陕西咸阳人。陕西师范大学教授、博士生导师。中央美术学院1998级博士,中国艺术研究院首届博士后。曾任上海大学美术学院副教授、中国艺术研究院硕、博士生《中国画论》任课教授。学术研究以考据与疑古为主要特色。著有《汉魏六朝画论十讲》、《唐朝画论考释》、《宋元画学研究》、《中国画学文献史略》,辑《明清别集画学文献类聚》等。

笔墨不是中国画的唯一标准——韦宾访谈录

(上)

按:2018年2月23至27日,韦宾教授在西安亮宝楼举办了“回陕十年——韦宾画学著述暨绘画作品展”,受到关注。展览结束后,美术批评家吴克军博士与韦宾教授就绘画色彩问题进行了一次深入的对话。

时间:2018年3月2日

地点:西安翠华路某咖啡馆

吴克军(以下简称吴):学界都知道韦宾老师是一位卓有成就的美术理论家,却少有人知您还是一位优秀的画家,我一直期待的您的画展终于开幕了,表示祝贺。大家对您一手从事理论研究,一手从事绘画创作非常钦佩,也很有兴趣想要了解一下您的从艺经历,请您简单介绍一下。

韦宾(以下简称韦):我本科学的是理工科,高考前一晚上,我还在画画。这种痴迷别人很难理解。我的家庭没有任何艺术的氛围,没有什么家传。我虽然很喜欢绘画,但每次拿起画笔,耳朵背后就响起一个声音“不务正业”,这种声音一直持续到现在。大学学的是工业电气自动化,一进学校,就想转到工业设计专业,为此甚至找校长,大家认为我是不可救药的人。后来学校勉强同意转专业,前提是重新参加九零级工业设计专业入学专业测试。专业测试通过后,又要求跟九零级重新读。我是八九级的,不能接受。于是动了考研究生的心思。1993年大学毕业,即考入湖北美术学院,从事美术史研究,直到今天。

在湖美读理论专业的同时,画了不少画,跟着油画的研究生画油画,跟着国画的研究生画国画,还临摹了一些四王的作品。当时的作品基本都弄丢了,留有一点照片,现在看起来也还可以,比如我画的第一张油画(人体),为了画这张画,我给油画的研究生劈材烧火,打扫卫生,画了一个星期,这张画现在看起来也还不错。跟着徐勇民老师的研究生线描写生,直接在宣纸上用毛笔勾线。那时有空就去蛇山写生。很多人以为我是突然从2014年开始画画,这是不可能的,稍有经验,一看作品,就知道短短四年达不到这个程度。

《万山红遍》2017年

吴:达到今天这样的程度肯定不是一蹴而就的,您的绘画是有很深厚的底子的。

韦:绘画时间的长短是掩饰不了的。1996年毕业后在江汉大学艺术系工作,过了两年考到中央美院读博士,那个时候也是懵懵懂懂,一方面眼界开阔了,另一方面开始重视传统了。当时买了一套盗版《四库全书》光盘,对我影响很大。我真正对中国传统学术的了解,是从这里开始的。其间一直未中断过画画,但主要角色仍然是做理论。

后来去上海工作,那时我的绘画开始向山水转,在此之前很杂,什么都画,什么都画不好。山水只能写生,创作搞不了。上海是我学术的起点,也是创作上的新起点,这时我开始集中画山水。

吴:仅就山水画而言,一直到今天,上海也没有出现过什么了不起的人物,您在那儿反而进入到山水画的领域里?

韦:这个我倒没有注意。我是以做美术史的角色进入上海大学美术学院的,对他们的创作情况并不关注。上海这个地方,讲传统它没有西安、南京、北京做得好,讲现代它又没法和湖北、四川、广州、北京比,很尴尬。我画山水纯粹出于兴趣。最早学龙瑞,通过龙瑞上溯至黄宾虹。其实临黄宾虹的东西不多。

吴:您那个时候对龙瑞很感兴趣?

韦:是的,有一段时间感兴趣,龙瑞是我理解黄宾虹的桥梁。其实我有没有临过龙瑞的画,已经没有印象了,临黄宾虹的画也很少,但很多人一看都说学黄宾虹。

吴:您这属于意临。

韦:我现在还保留那时的一张作品照片。那时系里有一位叫Petrue的德裔英国外教,她亲眼看我完成了整幅画的创作,感到很神奇,觉得中国的画家竟然可以不用任何参照进行创作。

我2005年离开上海,到中国艺术研究院做博士后。这段时间主要做美术史,但在画画上也花了大量时间。

《终南雨霁》对景创作 2017年

吴:您当时就是两手抓的状态。

韦:对。在创作上所花的精力不比专业画家少,一直是这样。那几年因为我还给高研班带画论课,一共带了五年。因为这个原因,我在实践上也学了一些东西,尤其是在毛笔的使用上。

回陕以后,前几年主要做《类聚》,压力很大,但仍没有放弃绘画,只是时间少了一些,把时间都用在了刀刃上。做色彩实验有些不得要领,受过老先生严厉批评,为此有近一年时间甚至不再动笔,后来又重拾色彩,主要是内心有一种冲动,觉得总是画水墨没意思,只有色彩,才能将内心的东西表达出来,这里有一种非理性的东西。

吴:遭到批评就是因为您的色彩实验当时并不成功。

韦;对,当时十分难看。

吴:另外一个原因可能是老先生本人主要偏重于水墨,您的色彩又不十分成功,他看了当然有看法,有担心。

韦:我想不成样子是最主要原因。如果说有成样子的作品,那么他当时怎么反应就很难说了。现在想想,作为一种尝试性的东西,当时确实很难看。

吴:行百里者半九十,您还是坚持下来了,您所做的一切失败的试验很有必要。

韦:这个也很正常。哪儿有一试验就成功的?不能有这种思想。很多人总觉得只要创新就能成功,这是偶然的,不是必然的。在这点上,艺术创作和科学实验是相通的。一次性成功的实验太难了。大多数都是无数次失败后的成功。绘画也是这样。十年来的色彩实验,我自己的评价,就是这一两年来才稍微能看,以前看都没法看。

吴:也是经历了一个非常困惑的阶段。

吴:这次展览情况怎么样?

韦:很多人对色彩的画很感兴趣,尤其对于绘画没有太多概念的一些观众,比较容易接受,而美术圈子内,不是所有的人都能接受。个别的接受,大多数不理解。我一直在研究中国画,做美术史,就在研究中国的传统,所以它不是一个盲目的行为。我从08年回陕就开始着手色彩实验,已经有十年了。十年时间,近一两年才有了一点心得。

吴:我非常感兴趣的问题就是,怎么样找到了这样的点?天性是一方面,比如说您过去画水墨画,不能满足,所以用色彩。它只是一个动机,但是从理性的角度,您是怎样找到色彩这个穴位的?这可能有比较深层次的原因,这个我比较感兴趣。

《在江南黄叶村之一》2017年

韦:当然可以说来自我对美术史的理解,另外一方面,也源于一次展览的触动。2007年7月份,中国美术馆办了一个南北画院的联展,我陪郎绍君先生去看的。东厅是上海画院的,以林风眠为主。西厅,以齐白石为主。这个展览彻底颠覆了我过去的认识。在此之前,我对林风眠是有看法的,认为他西画和中国画的基础都不好,只是太幸运。而进入展厅后,林风眠的作品和齐白石的作品虽然隔了一个中厅,但其表现力远远超过了齐白石,而且画面有一种沉郁孤独的意境,格调很高,瞬间打动了我。我就在想,绘画技巧这些东西有什么意义?最重要是作品的意境,作品的格调,而强烈的色彩也可以画出高格调高水平的作品的。

这个展览对我触动很大,此前我画过一些水墨,也得到一些前辈的鼓励。回陕之后我一直在思考,一定要做色彩的尝试。

另外一方面,我个人从美术史的角度,鉴于我对近一百年来中国美术发展状况的观察,我自己得出的认识是,以水墨为主的绘画,想要有新的突破,几乎看不到希望。惟一的希望就是色彩,虽然一百年来,色彩实验成功的人几乎为零。

吴:不管从学术上看,还是从市场上看,纯水墨的东西有很多问题,要么高就特别高,当代比如像崔振宽、贾又福等寥寥数位先生,其他人的特色不明显,千篇一律,对美术史没什么贡献,创作者本身态度也有问题。有的画家年纪比较大,进入市场比较早,订活比较多的,早上起来,五张宣纸叠在一起一块画,您信不信?五张宣纸渗化,渗化后下面就有形,就非常简单。这种弄法,就把自己害死了,把水墨画害死了。现在搞色彩,省外的先不讲,西安其实也有几个人,比如罗平安先生是比较明确的,徐义生先生父女、从事花鸟的也算是吧,还有专攻工笔的也在此列,但是都没有什么很出彩的表现。传统的色彩观是感知性、感受性的。凭着经验,自己调色,认为如何如何符合物象,贴合自然,但没有科学性,这是很大的问题。您的画网上出来后,我马上就注意到您的色彩。因为水墨这块,空间不是很大,得大才才能玩出新花样。但是色彩这块,我觉得可以琢磨的事太多了。真的弄出来,将来在这个领域,就有发言权,但是真的很不容易。另外,市场很敏感,它逐利,哪个东西好卖,谁能接受,就可以长期去做。对您色彩这块,我很有信心,无论是学术还是市场。对您和您的画感兴趣的人会越来越多,但是观察者也就会越来越多,看得越多,毛病越多,这对您的要求也会越来越高。

韦:现在理论界也好,绘画界也好,一大批人对色彩实验是反对的。

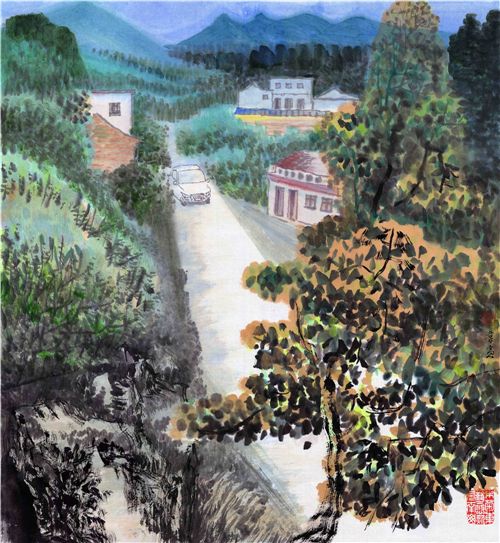

《倚山青青有人家》对景创作 2017年

(中)

吴:十年以来,做了这么多尝试,您初步形成了华润典正的艺术风格,看得出来,您对黄宾虹、林风眠、李可染都有所借鉴。我个人认为大师都是能量巨大的“黑洞”,既具有吸纳性,也具有排斥性,也就是说,想进入大师的课题很难,一旦进入,想跳脱出来更难,您怎样看待并化解这种风险的?您从三位先生那里约取了什么?

韦:应该说我的大师情结并不强烈。首先我的理论研究者身份,决定了我在这方面想得比较少。另外一方面,对绘画太入迷了。画画首先来自内心的驱动,然后会有一些理性思考,这些思考永远是在创作的后边,做一些理性归纳,这些归纳也许会把我的一些美术史知识用进去,但在此之前,首先是有这样的创作,有这样的作品。作品的原动力来自内心的需求,或者说来自一种本能的无意识的创作冲动。我没有什么门派之见。我做理论研究,有六位嫡系导师,都是很著名的大家,这是在学术上的传承。但绘画方面谈不上,我没有说特别地投在哪位先生的门下,所以从来没有门径之限。喜欢这个就把这个拿过来,喜欢那个就把那个拿过来。确实喜欢黄宾虹,看他的画有时候入迷睡不着觉。回过头来想,也许我们精神上就有相通的地方。宾虹老也是做理论的,我也是做理论的,有的东西很亲切。至于林风眠,完全是那次展览的触动。没有展览的触动,也许我对林风眠永远是一种排斥的态度。07年之前,我对林风眠是比较排斥的,觉得他中西画的基本功都不行。可后来才觉得那些东西并不重要。林风眠起码给我们指出了一个方向。明清的山水画论对色彩是比较排斥的,林风眠的作品则告诉我们,这种排斥是没有必要的。色彩也可以做得很高雅。所以我对林风眠,是从这个角度去学习的。所有这些,只要能为我所用,我就去学。一方面探索实验,一方面利用自己的美术史知识作理论总结,基本是这样的。

吴:那我就可以不客气地讲,实际上您并没有深入这三个大师的课题,您对他们的研究都是功利的,拿来主义的,甚至是取舍在己的。

韦:也可以这样讲。

吴:所以也不存在跳出来的这个难度。

韦:其实我很少想这些。

《上玄庵》对景创作 2017年

吴:国内许多人不管学黄宾虹,学林风眠,学李可染,可能终其一生,只在这一个人身上下功夫,但是也未必能够学到精髓。您用这样一种偏门的方法,借助于理论的功底,来审视这几位大师,您这样的理解够深入吗?

韦:我早先写过一篇《黄宾虹画学之国学根源论》的论文,2004年发表的,一些人可能会有印象,这篇文章反映了我对黄宾虹的理解,主要从宏观的角度对黄宾虹的艺术及其艺术观念提出我个人的认识和观点。李可染,我也做过一些研究,但没发表过论文。林风眠没有专门写过东西,实际上没有深入研究,我取他无分西东的开放与宽阔。

吴:但是因为您做理论研究本身,有很多东西没必要说得那么玄妙,理解了就是理解了,或者说是天性上的一种感觉,那么简单讲,您研究黄宾虹,您最看重他在绘画上的什么?或者说他哪些东西对您的绘画有影响?

韦:两点。一个就是笔墨,我对他的笔墨是有感性的体验和认同的,可以把他的画反复看而不知厌倦。第二个就是观念,他的画不分中西的观念。我们看他的作品很中国化,实际上他有一个很重要的观念,画不分中西。不但是黄宾虹,这也是林风眠对我的影响。

吴:下面有一个问题,我们讲不以颜色分雅俗,这仅限于理想上,实际上中国人还是更习惯接受黑白调子的纯水墨,纯水墨讲求墨分五色,它在一般意义上可以取代各种彩色,您怎样看待这个问题?您是以怎样的思路和目的从事纯水墨创作的?

韦:这个问题我们讨论地很多。我们可以把它放到美术史发展中来看。水墨画从什么时候开始受到如此高的重视?应该和山水画的发展密切相关。它被提高到如此高的地位,也和文人的画学著述有关。文人山水画真正的成熟期是元及其以后――虽然元以前有那么多大家,但真正地形成了一套画法体系和理论体系的文人山水画,应是元以后的事。这种山水画和水墨关系密切,其原因在于,水墨很简单,很方便,文人山水画有个重要特点――我在《宋元画学研究》中讲过,就是简单。如果这是一套很复杂的画法,它不大可能成为广大文人钟爱的艺术形式。这种简单不但包含了技法的简单,也包含了材料的简单。

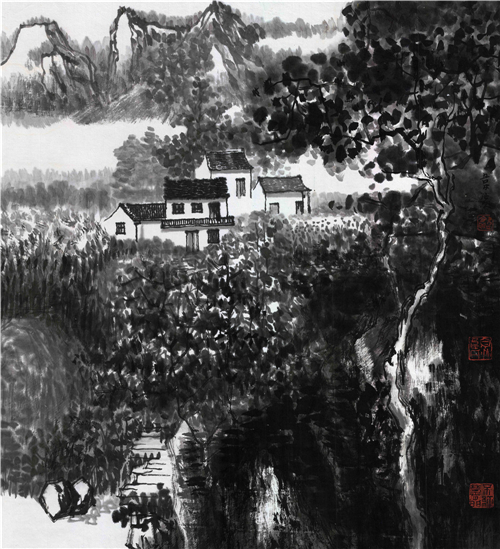

《白云深处是我家》2017年

吴:韦老师确实说得很直接,其实还有一个重要原因,文人画意味着非专业。中国古代文人向诗书里讨生活,画为小道,消遣而已,到宋朝时有很多冗官,没有地方任职,又享受级别待遇。闲暇没事,也借用笔墨来消遣永日和寄情纾怀。元代时汉人尤其是士夫们的阶级地位和政治地位降低到极点,心情苦闷,也需要发泄的出口。但作为群体,他们缺乏系统训练,水和墨一调和就可以表达他的心性,然后再主观地赋予它一定的意义。这背后有其深刻的原因在里边。他们建立了话语权,逐渐形成了他们的势力范围,慢慢形成了这种趣味。

韦:说到话语权,它最后就表现在画学著作上。实际上画史著作是有选择的,历史首先是历史学家写出来的,文人写绘画的历史,会把自己的趣味带进去,这点不容忽视。他会把不符合他的口味或标准的画家排除在外,而合乎他口味的拉进来。时间长了以后,我们会认为这是画史主流或正统,但这是很危险的认识。比如前段时间很热的《千里江山图》,当时的画史就没有记载它的作者,直到明清才慢慢有人提及。张择端的情况也类似。这说明,画史遗漏了很多画家,他们得不到文人的欣赏而被抛弃在历史的背面,但他们在画史上却并非不重要。如果我们还能静下心来,把诸如《石渠宝笈》这样的著录书看一下,我相信会知道很多杰作,并不是水墨的,而是有色彩的。

吴:因为文人话语权力的争夺,所以他把院画、民间绘画甚至所谓的北宗绘画定义为俗的东西。我们说不以颜色分雅俗,但是文人把雅俗分开了。色彩是绘画中的大问题,一是技术上的,一是观念上的。中国画在唐以前有错彩镂金之美,衍变为今天水墨独大的局面,千余年来经历了怎样的一系列的运动或者说选择?其中有什么得失?沿着刚才的话题更深入地谈这个问题,就是,色彩,怎么样在历史的洪流当中,被排除在文人的审美趣味之外去了?它不能够成为一种风尚,甚至明清之后成为被严厉打击的对象,其中经历了怎样的过程?当然,这个问题是非常非常复杂的,涉及到哲学,涉及到时尚,涉及到权力关系,还涉及到统治者的统治观念。

韦:首先看看在此之前吧,中国的画史是怎样的情况。我们一直说传统,到底什么是传统?在很多人心目中,明清的才是传统,和明清没有关系的就不是传统。其实每个时代的传统都不一样。在唐以前,绘画的色彩观念是一种什么情况?我举个例子。有一篇文章大家比较熟悉,就是传为顾恺之所作的《画云台山记》,是有关大型道教壁画创作构思的,写此文时,画还没有创作出来。当然,命名为《画云台山记》是很奇怪的,从文体学上讲不对。它不一定是顾恺之的文章,最晚是在唐代中后期。它说:“山有面,则背向有影。可令庆云西而吐于东方。清天中,凡天及水色,尽用空青,竟素上下以映日”“下为磵,物景皆倒”等等,有几点要注意,第一,它有块面的观念;第二,文章提到倒影;第三个,就是色彩。这三个内容很引人注目,如果抛开其历史背景,只就这三个内容,放在今天,大家看,它是讲什么样的绘画呢?是西洋画。可它就是实实在在的中国人写下的文字。所以,我想,过去我们在理解中国画史的时候,有些细节性的描述,注意得不够。唐以前的东西,和后来不一样,或者说每个时代的东西都有它的特质。至于后来为什么水墨占了上风,我们刚才大致梳理了一下,当然,中间有个很复杂的过程。不但有长期实践的积累形成的一套程式化的画法,比如后来《芥子园画传》所归纳的,另外又形成了他们的理论。最早六法中讲气韵生动,到唐宋以后讲神妙能逸,先前以神品为上,逸品是法度之外的,外行之作,后来逸品又居上,尤其到了明清。同时,在明清又出现一种新的标准,这就是笔墨。这和山水画的实践与理论有关系。笔墨取代了四格,取代了气韵生动。这种倾向在董其昌、四王这一脉系中特别重要。笔墨论背后还有一个画禅思想,和佛教有关系。我们现在研究美术史,研究佛教对美术的影响,多侧重于图像的考释,其实佛教思想对于中国绘画思想的影响也很重要。

笔墨观念的背后,和佛教思想对中国画的渗透有很大关系,这点过去重视不够。关于笔墨的研究现在也很含糊。去年我发表了一篇文章,叫《画禅正解》,画禅是什么东西?二十世纪以来,几乎没有人对它做出正确的解释。如果在清代或者明代,它也许并不是一个问题,大家都明白,那个时候,文人士大夫虽然是传统儒家的知识人,但另一方面受佛教思想影响很大。这不是表面的,而是融入到生活中,由此形成了画禅思想。董其昌画室名就叫“画禅室”,乾隆很喜欢,直接拿过来,也叫“画禅室”。类似这样的名字,如“墨禅”等等,早就有了。为什么叫“画禅”,什么意思?过去解释不够。乾隆也好,董其昌也好,他们认为这是无需解释的,但我们现在需要解释。总之,如果要说到笔墨的问题,其最深的思想根源,就是“画禅”思想。没有这个基础,后面一系列的文人山水画的观念是立不起来的。这点,我们现在的研究还关注不够。如果了解这种思想的根源及其历史演变,可以得出结论:笔墨至上论,不是一个坚不可摧的中国画传统。很多人一谈中国画,就是笔墨至上论,至于有人把笔墨直接理解为毛笔加水墨,这样的理解就更加狭隘。当然,明清时期主流文人山水画也确实是这个样子,但不能从直观的视觉印象上理解笔墨。中国画,不是宣纸加毛笔水墨画出的画,而是具有中国传统文化修养的人画的画,笔墨不是衡量中国画的唯一标准。我没有吴冠中那么极端,他说笔墨等于零。笔墨不是零,它在历史上确实存在。

《晚归》对景创作 2017年

吴:它是实在的一个存在,肯定不是零,笔墨确实是一种很有质感的表现方法。

韦:但它不能作为唯一的标准。不能看一张画没有笔墨就一无是处。一幅画没有笔墨照样可以抓人,比如林风眠。

吴:所以说传统的水墨至上论,在中国画的发展过程当中,对中国画的影响是有得有失的。得在哪?失在哪?

韦:如果说有得,那就是它提高了画的耐读性、绘画的格调,这个是要承认的。失在哪里?把绘画理解得太狭隘,排他性太强。形成了一家独大的局面,直接的后果就是全国到处在学黄宾虹,到处黑乎乎一片,让人看不到希望。另外一方面,就是盲目的复古。这种潮流应该是从上世纪九十年代开始吧?

吴:九十年代早期。

韦:八十年代后期有董其昌的国际学术研讨会,因为董其昌的原因,四王也热起来。有一批人学黄宾虹,还有一批人学四王,现在最时髦的大概就是这样的,实际上本质是一样的。目前这种现状是一种倒退,画不一定要往前,像科学研究一样,绘画有和科学不一样的东西,但述而不作,也是不正常的。

吴:但是,也有一个问题,它毕竟是中国人的一种选择。不管这种选择背后有多少权谋算计,有多少文人对自己利益的争取,毕竟中国的哲学观念,一直也讲究这些东西。比如儒家讲绘事后素,老子讲知白守黑,后来讲计白当黑。庄子讲虚室生白,心斋坐忘,玄学讲虚、以无为本,佛家讲空,这些东西是我们中国人骨子里的一种认可,认为这个东西确实是美的,因为水墨确实很玄妙,我们说中国的色彩观是哲学观,和中国人审美的思维的心理的情绪的东西关联太深,一方面有文人的权谋利益在里边,一方面也是中国人的精神追求。

如果从更大的失来看,刚才您谈到失的方面,一家独大,不仅仅如此。我们知道,中国历史上强唐盛汉,唐以前高华张扬,气宇轩昂,雄强有力,后来日渐衰颓,这种状况可能和我们文化的倒退性有关系。这从山水画的角度也可以得到印证,唐以前的绘画很有气势,品类繁多,表现方式多样化,富丽堂皇,不拘一格,没有那么多计较,笔墨也罢,色彩也罢,民间丹青也罢,都呈现出一种宏大的气象。自从建立了水墨传统、水墨体系之后,整个中国人的气象、格局,逐渐地变得很贫弱。从这个角度来看,水墨的大的得失,从民族性上讲,与我们这个民族变得越来越弱是一体两面。唐以后一路败退,中国人也沉浸在水墨的微妙细小趣味变化中,越来越会盘算,对外孱弱,对内强横。这个方面,是不是也可以思考一下?

韦:您这个宏观的观察我认同。这几年有关中国哲学思想对于水墨画影响的研究不少,对于中国人性格演化的研究也不少。中国人的精神格局,汉唐和明清确实不一样,地域不同差别也很大。水墨画和中国的哲学的密切关系,是有道理的。但这具体到每个画家身上,情况有些复杂。很多画家不读书。要谈中国哲学思想对他的影响,从何说起?他也许从这听点皮毛,从那听点皮毛,真正说有影响的,也许是集体无意识,长期沉淀下来的文化传统,不用读书,天然就有。如果一个画家真正有一定的哲学修养,回头再来理性看待他的创作,可能不会有今天这样的局面。不能说所有的画家都不读书,就我了解到的,百分之九十都不读书,但他必须都要给别人说他的东西很深。中国文化要求画家读书,这便是中国画的真义。

《库峪写生》2017年

吴:这个状况在当下就会越来越严重了。我们来谈下一个问题,这是我一直比较困惑的问题。可能也是您色彩研究的基础性的问题。南朝谢赫提出了“随类赋彩”,我坚持认为这是一种客观的理性的表现法,至于有人说是主观的,我个人觉得那不过是脸上贴金。在当下,您认为应该怎样理解随类赋彩?或者说您在这一方面做了哪些主观上的突破?

韦:我对六法的认识,在我那本《汉魏六朝画论十讲》里专门有一篇。简单地说,六法出现的时间早一点,应该是在谢赫之前,魏晋时期。谢赫是一位转述者。谢赫真正的品画标准,是他评陆探微的“穷理尽性”。但六法对后世确实影响也很大。最复杂的是“气韵生动”,关于这方面的论文太多了。“骨法用笔”,也有一些研究。到了“应物象形”和“随类赋彩”,研究的就少了。“应物象形”和“随类赋彩”联结地比较紧密,就是指很真实逼真地把对象描绘下来,这是“应物象形”的意思。“随类赋彩”也很简单,就是您看到对象什么颜色,就把它如实画下来。这两者放在一起,和过去的绘画传统有关系。《历代名画记》王维传说“人家所蓄,多是右丞指挥工人布色”。先用墨笔把形象画下来,再让画工上色(按:所以色与画工关系密切)。“随类赋彩”,在主观上有如实表现客体色彩的愿望,在实践上能否做到则是另外回事。在中国绘画史上,有关色彩的理论,有如何的演进,我还没有印象。

《江汉清秋之一》2017年

吴:我想谈的是,根据您刚才的解释,“随类赋彩”是纯客观的东西,但也有学者说“随类赋彩”是很主观的东西,这个主观体现在类和赋上。赋是一个动作,类是一个心象。他看自然现象的时侯,根据他的心性来看的。因为心性不同,所以赋彩就不同。这就是一个主观的东西。但您刚才解释的是客观的东西。当然也有理论家认为这是主客观结合的,我偏向于认为它是客观的,因为这种客观,导致我们后世对色彩的不重视。

韦:您刚才提到的主观说,两个关键词,一个是“类”,一个是“赋”,“赋”没有问题,它是动词。“类”,刚才忘了,是怎么解释的?

吴:类就是对物象的理解,不仅仅是物象本身。

韦:这在训诂上有问题。“随类”这两个字,意思应该很明确,在当时的佛经等文献中都有,“类”是物类的意思,“万类霜天竞自由”,“类”,指各种不同的东西。“随类”指随着各种不同物质物象,这是它的本义。主观说把“类”没有解释正确。这四个字,给我们留下的有关主观性的解释的余地很少,看不出来他有随着主观情绪去赋彩的意思,虽然在实践中可能就是这个样子。回避不了主观性,没有纯粹客观的东西。再写实的,像冷军那样的,它也是主观的,没有纯粹客观的。理论是一种理想,理想和实践不一样。

吴:结合“随类赋彩”,您在这方面有什么突破?

韦:您说的是实践问题,不是理论问题。如果讲理论,“随类赋彩”对我们意义不大。如果讲实践,那就是,没有纯粹客观的东西。任何东西都和我们的主观密切相关。脱离了主观,回到纯粹的客观,照相机都做不到,主观的问题回避不了。我理解您的意思,是指更主观的东西。就是说在无法回避主观的情况下,再往前走一步,发挥主观能动性的问题。这个,我还在探索中,做得还远远不够,也是以后要突破的目标。我现在的问题是,对于色彩的一些基础性的问题还没有解决。怎么去解决?比如“火气”的问题,怎么去掉?这是我当下思考的,当然我也在想怎么去解决。我想的比较简单,就是写生。水墨写生我没有间断过,但色彩写生太少了。原因也简单,太麻烦了。带上一堆颜色,拿着毛笔宣纸,还要把颜色放在主要位置,很麻烦。这方面工作太少,也是下一步我要去实践的。

《秋山晚居》2017年

(下)

吴:我们刚才一直在谈中国绘画色彩观,涉及哲学问题意识形态问题,下面我们谈一下西方的色彩观。我们一向认为西方的色彩总体上是科学的,请您谈谈文艺复兴以来,尤其是印象派以来,西方在色彩的理解和运用上做了哪些努力?您的色彩绘画受到了哪些影响?我们说西方的这种科学色彩观,经历了几个阶段,写实主义的固有色,印象派的条件色,后印象派的概念色,抽象时期的抽象色,您怎么看,西方确实跟我们不一样,我们一千年来就是一条线路,西方则是开放式的色彩观。

韦:我也关注过西方的色彩。说起来挺有意思。我刚进入美术界,1993年的时候,写的第一篇论文,就是用理工科的分析方法,做约翰内斯·伊顿的色彩原理的定量分析。文章发表在湖北美术学院的报纸上,现在也找不着了。当时从理工科转过来,还写过一篇有关透视测点的论文。我带过透视课,当时用的教材没有讲测点来历,就用简约眼的原理做了证明,完全就是几何证明。虽然关注过西方的色彩,但没有仔细梳理。您刚才把它的色彩发展脉络说得很清楚。其中有个画家我关注得较多,就是莫奈。反复地琢磨过他的画。莫奈有一种科学精神,他希望客观地将所见的色彩瞬间变化在画面上反映出来,实际上做不到。他有这种主观的想法,如果找“随类赋彩”在艺术家身上如何体现,我倒觉得莫奈是一个很好的例子。我关注莫奈的另一个方面,是他的用笔,和中国绘画很近,书写性很强。我不习惯他的构图,但他的用笔和对色彩变化的捕捉,对我有影响。很多人看了我的画说是点彩,点彩是把莫奈的东西推向更极致的境地,我关注的不多。我还停留在向莫奈学习的阶段,很多细节我解决不了,得看别人怎么处理,然后再面对自然去写生。国内,没有参照的画家。林风眠的色彩虽然对我影响很大,但主要还在他的艺术观念上,他给我们提出了一种可能,但在具体方法上,没有大的影响。

吴:技术上并没有从他那里吸取什么东西。

韦:基本上不多,还不如说莫奈在技术上给我影响更大一些。这块做得还不够,色彩的协调性不够。一方面要学习,一方面一定要去写生。把这些问题解决掉。在此要特别感谢我的朋友,油画家张晨初,他经常给我提供一些建议,对我帮助很大!至于您说后面的更加主观性的东西,等我过了这个阶段,也许会去尝试。

《商山早行》对景创作 2017年

吴:这是我对您的一个希望,测测您的能量。另外,存在一个对您的画的命名的问题。可能您并不看重这块。但是,我们也知道,一个画家,能够被确认,或者说被承认,是需要被命名的。方法有两种,一种是他者命名,一种是自我命名。对您本人,我有一个命名,就是实验性的画家,黄丹麾先生说您是新山水,当然,这个词,他也确定不下来,新山水这个词已经有了,是叫新新山水,还是怎么?您怎么来定义您的着色山水(水墨不说)?我们说青绿、泼彩、金碧、彩墨,好象都不能概括。

韦:是吧?

吴:您说彩墨,不限于彩墨吧?因为您的色彩有更多的可以阐释的意涵。您是青绿吗?是金碧吗?都沾一点,您肯定不是泼彩。

韦:您把我问住了。如果有人问我,我可能回答是彩墨。这当然也是老名称。徐悲鸿他们都在讲,我没有想很多,如果问我,就是彩墨。

吴:命名,您可能觉得不重要,但我觉得重要,它代表了一种方向。您下一步怎么走,着力点在哪里,或者说您试图建立一种什么样的形式,这个命名就很重要了。彩墨,我们过去的理解是什么,现在的理解又是什么?仅仅是从材料上说彩墨吗?

韦:我确实考虑的很少。彩墨和二十世纪初的文化背景有关系。徐悲鸿、林风眠也好,引西润中、中西融合也好,我的理解很笼统,就是中西融合,不要过度地把中国画和西洋画对立。当时在这种背景下还成立了彩墨画系,这个做法挺好。我的作品还有很大提升空间,它最终成熟的面貌到底是什么样子,我也不知道。如果有合适的命名,您也替我想一下吧。

吴:一个技术上的问题。您在色彩研究上花的时间多,色彩到底难在哪里?因为难,很多人回避了这个问题。主观上回避了,意识上回避了,到底难在哪里?

韦:水墨会掩饰不足,色彩容易暴露缺点。也可以从数学的角度来看,水墨按浓淡可分无数灰度不同墨色,可以对应某种颜色。但色彩本身就有无数种,而无数种的色,每一色又有无数的浓淡,因此,如何调整它们之间的关系,难度比纯水墨不知大多少倍。另外,明清画论里就有一个理想,就是“色不碍墨,墨不碍色”。他们觉得这是一个很难解决的问题。相对传统一点的画家,都觉得这个问题难解决。

吴:在实践当中,不管山水画家还是花鸟画家,都把这个问题模糊化了。并没有根本解决这个问题,一直就是把墨和色调和一下,然后在画面上有一个随机的呈现,认为就解决了这个问题,其实完全不是这个样子。

《溪山行旅》2017年

韦:为什么青绿山水没有解决这个问题,就是您说的,它回避了这个问题,它通过它的一套画法,实际是通过色彩分割,回避了这个问题。如果能把这个问题解决,对绘画是很大的贡献。我一直在讲写意山水画的色彩突破,把这个问题解决了才是真的解决。解决的一个核心就是“色不碍墨、墨不碍色”的问题,这既是理论,也是创作中的技术问题。

这个技术恰恰跟我们的材料工艺有关。材料工艺跟不上去,问题就无法解决。我相信用现在国产的中国画颜料,这个问题是没法解决的。我的理解,首先是材料问题。我们的绘画材料工艺跟不上去。目前我的画面,还不能说就完全突破了,但起码在一定程度上,把“色不碍墨、墨不碍色”的问题解决了一部分。说句实话,这几年颜色的问题把我折腾地很头疼,甚至想过自己造颜料。国产颜料的细腻度、附着力都跟不上去,制色技术和制墨技术不在一个档次上。墨已经做得很好很细腻,附着力问题也不大,包括国外的颜料,有的性能也没法和墨比。当然,国外的颜料整体比国产好多了。毛笔用墨是没有问题的,但试用一下颜色,看怎么样?是拉不动的。所以色彩之难,不但涉及观念,还涉及很多细节的处理,没有可用的经验,很复杂。我相信很多人都有用颜色的愿望,我认识一些画家,面貌是水墨,也尝试过色彩,但很快就放弃了。细节性的东西解决不了,材料问题是一大障碍,观念是另一大障碍。当然最近这一两年,国产颜料开始出现质量好的了。

吴:还有我觉得,笔墨对书法的要求比较高,它讲究写,讲究中锋用笔,力透纸背,一波三折,在此基础上讲气韵生动,讲线条流畅,墨晕渗化,实现我们习惯的审美,它是两种技术,两种表现方式,而色彩,它不象用墨那么顺畅、那么便利,可以随意调整,色彩的书写性肯定是受限制的,我们讲中锋用笔、力透纸背、一波三折,色彩怎么来实现?

韦:您问的很到位。如果不注意这些问题,可能就成了装饰画。这些作品您也看过,它还是有一些用笔的东西,这是一个很核心的问题。如何在用色中仍然保持笔法,这是我很在意的。为了解决这个问题,我甚至把毛笔扔掉了,有的地方是用油画笔画的。羊毫笔根本无法驾驭颜料,狼毫在颜料稀释的情况下可以,石獾这样的与狼毫相似,也可以在一定程度保留笔法,但是都有问题,只有用油画笔才能在最大程度缓解这个问题。

《玉山写生二》2017年

吴:那您这还是中国画吗?

韦:问得好!为什么就不是中国画呢?《历代名画记》记载张璪“唯用禿毫,或以手摸绢素”,又记载王默“醉后以头髻取墨抵于绢画”,是不用毛笔的。一些现当代的画家也不完全用毛笔,比如傅抱石、潘天寿,并不限于毛笔,丝瓜等都可以用,油画笔为什么不能用?

吴:油画笔当然可以用。我们一直讲笔墨,笔墨是什么?是指能够借此出一种内美效果的介质。色彩是一种外在的,在传统绘画当中,是一种辅助的手段。我实际想问的问题就是,您用色彩的表现方法,如何实现内美?外美就不必说了,直观的感觉很漂亮,符合我们某种心理需求。反复咀嚼反复品味的东西,看不烦,彩画怎么来实现这种内美?它没法一波三折,没法实现力透纸背,而且不考虑中锋用笔,甚至用大色块时,避免不了用平涂,用侧笔,在传统习惯当中,这都不是美的,您怎么来实现?

韦:这首先是实践的问题,严格地讲,这样的画法,全国就这一个,没有任何可以借鉴的经验,有很多东西要摸索。有一点我相信,画是画家人格的投射,真正要达到内美,它不在画,而在画家本人。这次画展,有人注意画面有一种孤独的东西,这些东西是无意识的流露,也恰恰是画面中最重要的东西,它决定了画的格调,林风眠也正在这点上打动了我。所以说,如果要解决内美的问题,首先要提高自己的精神境界,技术问题,可以慢慢地使它与作者的人格达到圆融的地步。

吴:这就涉及另外一个问题。您试图通过色彩,来解决素养啊、人格啊这些问题,做色彩研究,您必然会涉及这样几个问题,材料研究、光线研究、焦点研究、还有用笔研究,这都是科学方法论的问题,有风险,它可能变为非感性的东西,纯科学的东西,纯科学与纯艺术天壤之别。我不希望您成为一个科学家,您怎么来解决这个矛盾?

韦:首先解决科学问题,然后解决主观表达问题。现在还有些基础的东西没有解决好。要像水墨画一样,不用考虑技术,侧重主观情感抒发,色彩还没有到那个程度。画水墨,我可以不用考虑太多问题,很快就能完成一幅作品,但色彩面临问题很多,不能不考虑技术问题。画画不能脱离基本的底线,它首先是视觉艺术,一旦脱离它了,说要表现哲学思想,这不对。哲学就是哲学,要研究哲学,必须研究文献,从文献中抽离出思想。画画有它的界限,不能突破它的界限,脱离了,它就不是画。比如装置之类,它是另一种艺术形式。主观抒发是一种很高的境界,我目前做不到,这是我追求的目标,我希望通过一段时间客观的研究,写生,把基础的问题解决好之后,后面再往上走一步,达到主观情感的抒发。

《玉山写生三》2017年

吴:关于您的绘画,还有一个问题,您还是个诗人。晋唐以降,诗与水墨画有一种相近似的表达。您的诗,与色彩研究,似乎存在某种不易调和的矛盾,它会成为您色彩研究的障碍吗?这个问题,别人可能不太会注意到。

韦:我认为它们之间没有矛盾。我偶尔会写一点诗,现代诗我不会写,也不写。诗的意境偏古典一点,它是我人格中的一个方面。它和我的绘画有关系,但不是直接的关系。它对绘画的格调会有影响,正面的影响。色彩看起来似乎很现代,诗又感觉很古典。

吴:我的意思是,我们中国诗的传统和水墨画的传统是一体,但您搞色彩研究,天然会形成一种对冲,不仅仅是一个意境问题。

韦:我觉得还是要从意境这方面谈。这几年我画了很多王维诗意,它不是一种图解。很多人画唐人诗意画成图解,“松下问童子,言师采药去”真的就会画成一棵松树,下面一老头和小孩。我的理解,诗和画的沟通,不是图解,它是意境上的沟通。我也画了很多诗意,但看不出来它们之间有什么直接对应,它是精神上的,意境上的对应。为什么我觉得我的古典诗和画没有矛盾,从意境上不存在这种矛盾。如果没有做好,那是我们还有问题没有很好地解决。国学是国画的基础,古典诗是国画的灵魂。现代化容易浅薄,作为画的灵魂,旧体诗使我的彩墨回避了这种危险。

吴:最后一个问题,私人的问题。前面我们一直在传统的范围谈这个问题。在当代现代的这样的语境下来问,色彩的抽象,或者抽象的色彩,当代艺术,已经打破了一切规矩,尤其从抽象绘画角度来讲,康定斯基以后,出现了几个大师,他们有自己的规矩。您的绘画有没有可能打破所有的规矩,就是用纯色彩的东西,不要考虑这些意蕴哪,构图哪,布局啊,色彩关系啊,什么都不要考虑它,完全情绪化,形成完全抽象的东西。我对非常传统的东西看多了就难免有一种厌倦和抗拒,我觉得它已经穷途末路了。我在一篇文章中写过,传统中国画,对中国的思想已经没有任何贡献了。您能不能打破这些东西,您现在还是在传统的范围之内,做一些努力。说得好一点,您在试图建立自己的语言体系,但它还在规矩之内。这个问题有没有考虑?想怎么画就怎么画,不考虑笔法墨法。

韦:你说的问题,我考虑地很少,或者说没有考虑过。其实,和我写格律诗是一样的道理,戴着枷锁跳舞,也有它的好处。

《玉山写生八》2017年

这次展览最大的收获就是,色彩很受欢迎。这是我没有想到的。我在想,为什么会这样?我做过假设,如果这次展览,水墨画之外,不是这些色彩作品,而是纯抽象的,会是一种什么样的效果呢?估计大家的关注度不会是这样的。二十世纪以来,绘画领域的,无论是具象还是抽象,该尝试的都尝试了,所有的可能性几乎被走完了。无论在抽象的领域要有个性化的东西出来,还是具象的领域要有个性化的东西出来,太难了。但这次呢,我觉得有意思的地方恰恰在于它没有通过走抽象的路表现个性,而是就在具象的这个大家几乎认为没有任何可能性的领域,找了一个点,大家一看,应该说,确实没有人这样做,这也恰恰是本次展览引起关注的关键。您说我们要抛弃很多东西,既然要抛弃,我想,我们也要把抛弃本身抛弃。什么都不管。最关键的问题,就是跟着自己的内心走,跟自己的直觉走,不管别人怎么说。十年来,我的压力是很大的,周围的人也不理解,好一些的当面否定,还有人,当面恭维,转过身就骂得一文不值,甚至自己十分尊敬的前辈也激烈否定,所以还在坚持,最原始的动力,就是内心的需要。这个时候,什么都不重要,理论也好,历史也好,不重要。具象、抽象,没关系,没优劣之分,觉得它是我要的,我就拿过来,就去做。

感谢韦宾教授接受采访,从这次采访中我们看到一位抱有责任感和企图心的学者画家对中国画尤其是对中国画色彩所作出的不懈努力和重要探索。这是一条充满风险的羊肠小道,走通了,就是别有天地。韦宾教授有“筚路蓝缕,以启山林”之功,有“拾骨还父”的愿心,他试图以理论解决实践中的难题,也试图以实践来建构新的色彩理论,我们对两者都充满期待。

再次祝贺画展成功。再次感谢韦宾教授接受采访。

送个祝愿:七彩画心,一眼看到韦宾。

- 在他手上,呼啦圈也变成艺术品想起了系列电影:《春娇与志明》的中的一个片段张志明瞒着余春娇花了9万五买了一个艺术品,戳穿之后还小傲娇地…

- 弗洛伊德最后的家:蕴藏千件古董和藏书弗洛伊德的古董和藏书 弗洛伊德的精神分析沙发 位于伦敦北部的汉姆斯特德区美丽而宁静,这里隐藏着许多散落的文…

- 景泰蓝鉴证中韩友谊,韩国前总理郑云灿收藏中华荣耀尊8月9日,中国著名社会活动家刘瀚锴等一行受韩国政府盛邀,参加韩国第14届堤川国际音乐电影节及文化交流活动。活…

- 纯银大龙版票被韩国前总理郑云灿收藏2018年8月10日下午,中国著名社会活动家刘瀚锴先生和中共中央嵊州市市政府顾问王林先生受邀参加韩国第14届堤川国…

- 西安开发商无证售房起诉买家案中案:“黑心师爷”才是总导演?《调查清样》撰文|文一刀 西安闻天科技实业集团有限公司(下称闻天科技)因以自己无证销售为由起诉12名曾参与内…