讲好中国故事:汉吉福年画从传统“非遗”到网红IP的蝶变传奇

(通讯员 黄兵)在中国传统文化这条绵延不绝的精神长河中,年画如同一朵跃动的浪花,映照出千年的民俗信仰与民间智慧。它起源于远古的自然崇拜,萌发于门神信仰,成长于节庆习俗,最终在木版印刷与市井文化的交汇中绽放为一种极具生命力的民间艺术。

而在这条艺术长河的支流之上,地处武汉的汉吉福文化产业(湖北)有限公司以其独特的地域风格与传承脉络,书写了长江流域年画文化的一段动人新篇。

根脉千年:从门神画像到汉派年画的传奇演变

年画的根,深植于中国古代“驱邪纳福”的信仰土壤之中。

据汉吉福文化产业(湖北)有限公司创始人许华波介绍,早在秦汉时期,民间便有腊日张贴“神荼”、“郁垒”画像于门户以镇守家宅的风俗。据《搜神记》佚文记载:“腊日化神荼、郁垒于门”,这被视为年画最早的雏形——门神画。

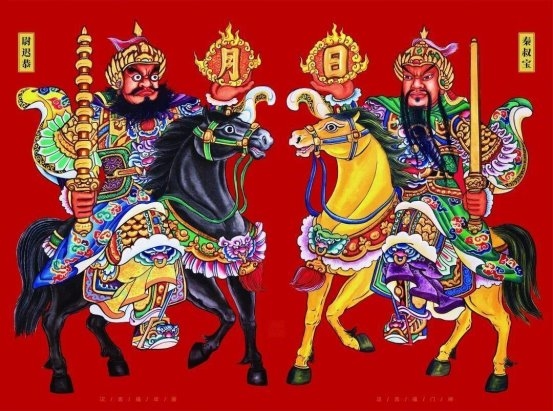

传说中,神荼与郁垒是东海度朔山上的两位神将,能捉鬼喂虎,护佑人间安宁。百姓将其形象绘于桃木或纸上贴于门上,寄托驱邪避灾之愿。这种朴素的信仰,随着时代演进逐渐艺术化、世俗化。唐代以后,门神形象开始多样化,秦琼、尉迟敬德(敬德)、张飞、关羽等忠勇武将因忠义形象深入人心,被广泛引入门神体系,成为百姓心中守护家园的象征。

年画的真正繁荣,始于唐宋。随着造纸术与雕版印刷术的成熟,原本仅限贵族使用的绘画形式逐步走向民间。宋代称为“纸画”,多用于节令装饰;明代则称“画贴”或“卫画”,已具备较强的商品属性。至清代,年画进入鼎盛时期,题材涵盖神话传说、历史故事、戏曲人物、吉祥图案、婴戏图、仕女图等,内容包罗万象,深受城乡百姓喜爱。

1849年,“年画”一词首次正式见诸文献,清人李光庭在《乡言解颐》中写道:“帚舍之后,便贴年画,稚子之戏耳。”虽语带轻描,却如实记录了年画已成为春节习俗中不可或缺的一部分。此时,全国涌现出天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、四川绵竹、河北武强等著名年画产地,形成各具特色的艺术流派。

地处九省通衢的武汉,自古便是南北商贸往来的重要枢纽。清代以来,依托长江与汉水交汇的地理优势,武汉政治稳定、经济活跃、文化交融,门神、年画市场随之兴盛。

然而,随着本地审美需求的增长和印刷技术的发展,以武汉为龙头及其周边长江、汉水边上的城镇逐渐由“销”转“产”,孕育出具有本土特色的门神、年画生产体系。汉吉福年画就是其中之一。

汉吉福年画的第四代传承人许华波,出生于湖北省汉川市城隍镇许家村一个闻名遐迩的木匠世家。清代光绪年间,当时的第一代传承人、许华波的曾祖父许开进就为寻常百姓打造桌椅板凳、门窗家具,还为当地寺庙雕刻神像、定制木门。经过逐代传承,最终由许华波带着家传手艺,扎根武汉东西湖这片传统文化的沃土,将木雕手艺“移植”到丝绢之上,通过不断改良创新,打造出了一个网红IP——汉吉福年画。

匠心独运:线条、色彩与情感的激情碰撞

许华波说,从木雕木刻上“神荼郁垒”,到千家万户门窗上的斑斓画卷,年画走过了2000多年的风云岁月。在武汉这片热土上,汉吉福年画更是以其独有的艺术语言,讲述着寻常百姓对幸福生活的向往。

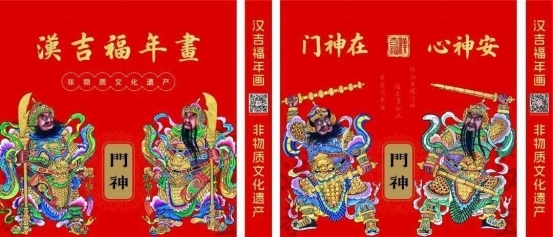

汉吉福年画以胶印技术为主,辅以手工绘制,主要分为门神年画、中堂年画两大类,其中门神年画多取材于秦琼、敬德、关羽、张飞等武将形象,造型威严而不失亲切,铠甲纹饰精细,眼神炯炯有神,寓意镇宅辟邪、迎祥纳福;中堂年画常见“天官赐福”、“八仙过海”、“福禄寿三星”等主题,画面中心突出,四周配以吉祥纹样,色彩热烈明快,富有节日喜庆气氛。

在艺术表现上,汉吉福年画注重“线立骨、色传神”。线条刚劲有力,勾勒人物轮廓清晰,并让画面中人物占据主要空间,留白之处较少,整体形象显得充实厚重,进而营造出强烈的视觉冲击力。汉吉福年画颜色丰富,对比鲜明,其大多数作品舍弃了中国传统“五色观”(红、黄、蓝、白、黑)中的蓝色,用间色石绿和紫取而代之。在配色面积上强调红与黄要大、绿与紫要小,主要特点是以墨压色。

值得一提的是,汉吉福年画的传统用色多取本色,即自制颜料,如蓝铜矿、绿松石、孔雀石、朱砂、雄黄、雌黄、石墨、蛤粉等,它们皆以古法炮制,颜色古雅,色彩浓艳而耐久。

汉吉福年画承载着鲜明独特的艺术风貌,不仅在形式上灵动多变,而且在内容上不断扩展、丰富——从武将门神、灶爷、财神等民俗神祇,到观音、八仙、寿星等祥瑞形象;从戏曲人物、耕织农作等生活场景,到民间传说、历史故事等文化叙事;再到花卉动物、仕女娃娃、风光景色等多元题材,可谓包罗万象、应有尽有。

更重要的是,汉吉福年画人物动态鲜活,神情饱满,动作富于戏剧张力,展现出浓郁的浪漫主义色彩。无论是武将的英武之气,还是孩童的天真烂漫,皆跃然纸上,呼之欲出。

这种融合了文人画意蕴与民间审美的独特语言,使得汉吉福年画不仅是一种民俗用品,更是一件件充满生命力的艺术品。其中蕴含的具有地方特色的民间色彩,散发着真实而质朴的民俗气息,恰好契合了民间对春节的喜庆需求,以及人民群众对美好生活的执着追求和向往。

破圈新生:打造新时代的“国潮网红IP”

如果说前三代传承人是守护技艺的火种,那么到了许华波这一代,则肩负起了让非遗“活起来、走出去、火起来”的使命。他深知:真正的传承,不只是技艺的延续,更是文化的再创造。

近年来,汉吉福年画主动拥抱数字化浪潮,开启了一场从“非遗手作”向“国潮IP”的华丽转身。公司围绕“汉吉福”这一品牌核心,系统性地构建了一个集内容创作、产品开发、传播运营于一体的新型文化IP生态。

许华波说,在内容创新方面,汉吉福始终坚持让年画“讲好中国故事”。他说,传统的年画是静态的,但今天的消费者需要的是“会说话的艺术”。为此,汉吉福组建专业短视频团队,在抖音、快手、B站等平台推出系列原创作品,用拟人化手法赋予门神、财神、天官等角色鲜明个性,让他们“动”起来。

比如,秦琼与敬德不再是冷峻的守护者,而是成了“职场搭子”:一个性格火暴爱加班,一个沉稳内敛讲效率,两人轮流值班守门,还会吐槽现代防盗门太难敲。可以想象,这类既轻松幽默又不失文化底蕴的内容是如何走红。

下一步,还将对门神年画的形象进行升级,塑造可识别、可延展的品牌符号。为了增强辨识度,汉吉福还将聘请国内优秀设计师团队,对经典人物进行现代化重塑,在保留传统元素的基础上注入当代审美。例如,“敬德新形象”身穿改良铠甲,手持二维码盾牌,腰挂红包令牌,既保留威武气质,又增添科技感与亲和力。由此诞生的“汉吉福神仙天团”IP矩阵。

这些角色不仅出现在年画中,更延伸至表情包、盲盒手办、联名服饰、数字藏品等领域,形成完整的视觉识别系统与情感连接纽带。

尤其是汉吉福不再局限于“过年贴画”的单一场景,而是推动年画元素融入现代生活空间。目前推出的文创产品线涵盖年画风格抱枕、地毯、灯具、墙饰等家居系列,笔记本、手机壳、钥匙扣、红包套装等文具潮品,以及微信表情包、手机壁纸、AR互动贺卡等数字应用产品等。

许华波强调,汉吉福能走到今天,成为全国年画生产的龙头,靠的是四代人的坚守,靠的是武汉这片土地的文化滋养,更靠的是对“传统不守旧,创新不离根”的坚持。未来,汉吉福年画将把技艺教给更多年轻人,通过数字化存档让非遗永久流传,开发更多文创产品让年画走进日常生活。

- 非遗贺马年,沂蒙面塑《马娃迎春》亮相《马娃迎春》面塑群像,由省级非物质文化遗产沂蒙面塑市级代表传承人韩红元,带领学生历时70余天精心创作完成…

- 开街三年 百年历史街区洛克·外滩源重塑城市文化历史街区的长期价值期,街区不仅凭借“HOUSE OF ROCKBUND”和多个空间设计和文化项目,斩获多项国内外设计大奖………

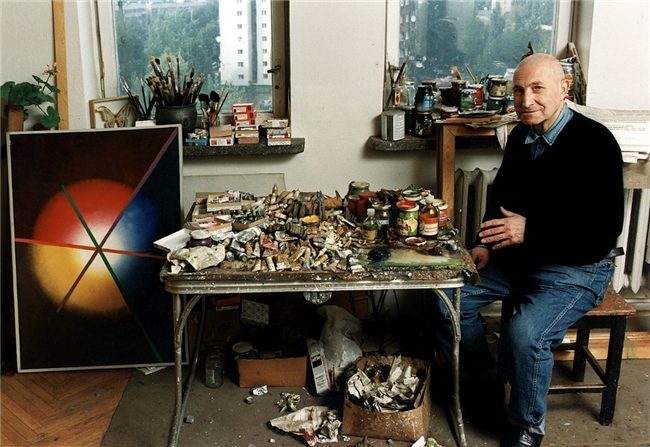

- “那是光照进来的地方:斯特凡·杰罗夫斯基的艺术(1925-2022)”复星艺术2025年12月19日至2026年1月18日,“那是光照进来的地方:斯特凡·杰罗夫斯基的艺术(1925-2022)”在上海复星艺术中心举…

- 广州再添城市艺术名片:OneM当代艺术中心旋转楼梯成功创下吉尼斯世界近日,位于广州琶洲电商总部核心区的OneM当代艺术中心内,一座贯穿地面七层楼、直径13.6米的红色螺旋楼梯,成功创…

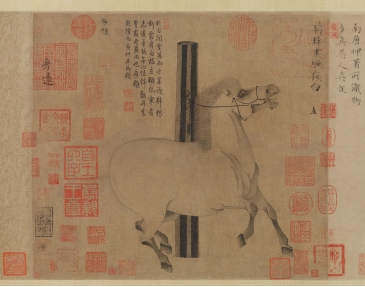

- 中国国画再登世界舞台:王秉彝《成吉思汗·马到成功》以1088万元估值已故中国国画大师王秉彝的《成吉思汗·马到成功》系列作品,成为唯一入选的中国人物国画作品,向世界展示着东方…