陈仓石鼓:镌刻在石头上的先秦史诗

陈仓石鼓数字藏品将于8月6日12点在鲸探蚂蚁链平台准时发售。这一组被称为“中华第一古物”的石头,究竟有怎样传奇的故事……

在故宫博物院珍宝馆的恒温恒湿展柜中,十尊黝黑粗粝的花岗岩石鼓默然矗立。它们被称为“陈仓石鼓”或“石鼓文”,并非乐器,而是中国现存最早、文字最多的石刻瑰宝,其上镌刻的籀文(大篆),如凝固的时光,将我们带回两千多年前的秦风猎猎。

石头上的古老密码

十尊石鼓形制独特,均呈上小下宽的鼓形(碣状),材质为坚硬的花岗岩。高度约60-90厘米,直径约60厘米,重量近一吨。这种独特的形制在先秦石刻中极为罕见。

每面石鼓都是文字载体,鼓腹圆周上镌刻着一首四言古诗,共十首,组成一组连贯的叙事诗篇。文字为秦始皇统一文字前的大篆(籀文),是汉字由金文(青铜器铭文)向小篆演变的关键环节,古奥典雅。

诗歌主要记述了秦国某位君主(多认为是秦襄公或秦文公)的一次盛大游猎活动,生动描绘了车马仪仗、祭祀祈福、挽弓射猎、渔获欢宴等场景,堪称一部“刻在石头上的《诗经》”。

历经两千余年的风雨战火、辗转迁移,石鼓表面布满沧桑痕迹。部分文字已漫漶不清或彻底剥落。唐代初发现时文字尚多,北宋欧阳修所见已仅存465字,如今仅余272字(含重文、合文),每一字都弥足珍贵。

多维度的巅峰价值

作为先秦时期少数未经后世篡改的原始文字记录,石鼓文为研究秦国早期历史、政治制度、军事活动(特别是与周王室、西戎的关系)、祭祀礼仪以及雍城(秦国早期都城)地理提供了无比珍贵的第一手史料。其年代(约公元前8世纪中晚期)早于《诗经》的编定,填补了史料空白,堪称历史研究的“活化石”。

石鼓诗文辞古雅,韵律铿锵,风格与《诗经》中的《秦风》《大雅》相类,是先秦诗歌的重要实物遗存,展现了秦地文学的独特风貌和成熟度,不仅是连接《诗经》与楚辞的重要桥梁,更是文学史的先声。

石鼓文在书法史上享有至尊地位,堪称书法艺术的“法则之源”。其文字结构匀称方正,笔画圆劲凝重,布局疏朗有致,是大篆的巅峰之作和成熟典范。

它上承西周金文之遗韵,下启秦代小篆之先河(李斯小篆多受其影响),是汉字演变的关键节点,有着承前启后的深远影响。

自唐代被发现起,石鼓文就被历代书法家奉为圭臬。唐代虞世南、褚遂良,清代吴昌硕等大师无不从中汲取营养。清代书法理论家康有为在《广艺舟双楫》中更盛赞其为“中华第一古物”,是“书家第一法则”。

作为中国早期大型石刻文字的杰出代表,其镌刻技艺精湛,展现了先秦时期高超的石刻工艺水平。

穿越千年的国宝流浪史

约公元627年(唐贞观元年),石鼓在陕西宝鸡陈仓山(今宝鸡市石鼓山)的荒烟蔓草中被发现,轰动一时。杜甫、韦应物、韩愈等大诗人均赋诗咏叹(韩愈名篇《石鼓歌》即为谏言朝廷重视保护石鼓而作)。

五代战乱,石鼓散佚。北宋司马光之父司马池任凤翔知府时,竭力寻得九鼓。宋仁宗皇祐四年(1052年),最后一鼓“作原”也被找到。宋徽宗赵佶酷爱石鼓,将其迁至汴梁(今开封)国子监,并用黄金填嵌文字以示珍重。

金兵攻破汴梁(1127年),掠走包括石鼓在内的北宋珍宝,运至燕京(今北京)。途中剔去黄金,石鼓遭弃于荒野。后被发现,置于大兴孔庙(今北京孔庙和国子监博物馆)。

元、明、清三朝,石鼓一直存放于北京国子监(孔庙),虽经历代修补拓印,但基本得到保存。

1933年,为避日军战火,石鼓随故宫文物南迁,历经上海、南京,后分三路西迁至四川。抗战胜利后运回南京。

1950年,十面石鼓最终被运回北京。1956年起,入藏故宫博物院,成为国之重器,永久珍藏并定期展出。

陈仓石鼓,不仅仅是十块冰冷的石头,它们是先秦文明的活态记忆,是汉字演进的无声证人,是书法艺术的永恒灯塔,更是中华民族文脉绵延的象征。其上的每一道刻痕,都承载着历史的厚重;每一个残存的古字,都在诉说着中华文明的源远流长。它穿越战火与时光,静立于故宫的殿堂,提醒着后人:守护文明根脉,即是守护民族的灵魂与未来。

- 陈仓石鼓:镌刻在石头上的先秦史诗陈仓石鼓数字藏品将于8月6日12点在鲸探蚂蚁链平台准时发售。这一组被称为“中华第一古物”的石头,究竟有怎样传…

- 老茶界“封神之作”:“无敌之巅”陈韵,收藏殿堂的无上勋章当市场仍在追逐十年陈茶时,“无敌之巅”已傲立于40年时光的巅峰。它不仅是保险柜中持续增值的“液体财富”,更…

- 无敌之巅:老茶圈封神之作,巅峰陈韵撼动收藏界在武夷岩茶收藏的领域中,“无敌之巅”早已超脱了一款普通茶叶的定义,宛如一座巍峨的丰碑,成为资深茶人心中…

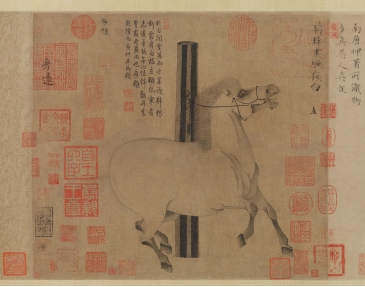

- 一啸惊雷裂锦帛:韩干《照夜白图》的千年神韵雅昌艺术数据将携手蚂蚁链鲸探于2025年7月31日14点推出顶级国宝名画《照夜白》数字藏品。…

- 游丝描尽千秋韵——《女史箴图》惊艳鲸探国宝名画《女史箴图》将于6月26日14点由雅昌艺术数据在鲸探发售。此次是雅昌高清数据携手鲸探的一次数字艺术合作…